日々の暮らしや経済活動において、金融の世界はめざましく変化を遂げている。その中でも革新的な存在感を放っているのが暗号資産である。暗号資産とは、情報通信技術を用いてデジタル上で管理・運用される資産の総称であり、その多くは分散型台帳技術を基盤として構築されている。この仕組みにより、中央集権的な監督機関無しに価値のやり取りや記録が行われることから、従来の金融システムでは考えられない新たな経済圏が生み出されつつある。特徴としてまず挙げられるのは、暗号資産の透明性と追跡性である。

全ての取引内容が分散型台帳に記録されているため、いつ、誰が、どの程度の金額を移動したのかを特定できる。一方で、取引主体の匿名性も保たれやすいという側面がある。これによって、資産の移動や管理が効率的になると期待される一方、不正利用や資金洗浄といった金融犯罪への警戒も根強い。これが各国政府や規制当局による監督の強化につながっている。金融市場全体においても、暗号資産は新たな投資機会となっている。

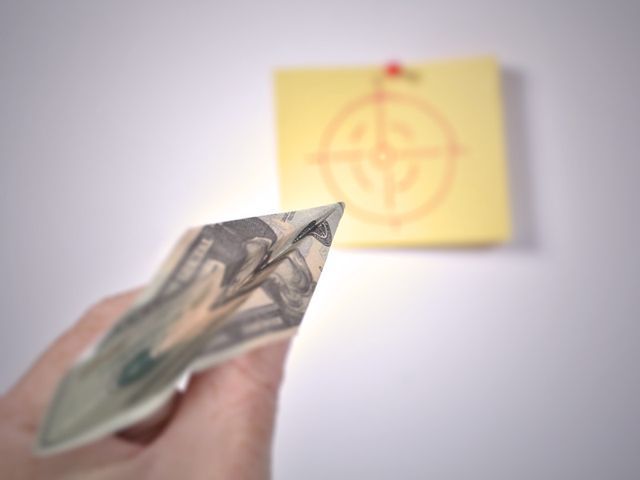

価格変動の激しさ、多様な銘柄の出現により、投資先としての人気が高まった。特に少額からでも利用可能なこと、世界中のマーケットへ即時アクセス可能なこと、年齢や居住地にかかわらず参加できる点などが魅力とされている。このような特性から、多くの個人投資家が新しい金融商品の一つとして暗号資産を捉えるようになってきた。一方、多くの国や地域で税制面の議論も本格化してきている。従来の株式や通貨など、明確な法定通貨や証券とは異なる存在であるため、税務上どのように取り扱うかは大きな論点となった。

一般的には、暗号資産の取引で得た利益や損失は課税対象となる。取得時と売却時または交換時の差額、つまりキャピタルゲインが個人の所得や事業所得として認識される場合が多い。国や地域によっては、より細かな課税区分が設定されたり、定期的な申告が求められたりする。税制上のポイントとして重要なのは、暗号資産の取引記録をどれだけ正確に保管できるかという点である。分散型台帳に全ての取引が記録されてはいるものの、取引所を介さず個人間で行われる取引や、複雑な自動化された送金システムによる取引も増えており、税務当局が全てを把握することは必ずしも容易ではない。

多くの国で、一定額を超える暗号資産の売買が発生した場合、自主的な申告と記録保存が強く求められている。納税に際しては、取引の履歴や証拠書類を整備し、売却や交換に係る価格、取得原価の計算方法を明確にしておくことが欠かせない。金融実務においても、その扱いは慎重を要する。銀行や証券会社など伝統的な金融機関は、暗号資産の高い価格変動リスクやハッキング被害といったセキュリティ面の課題を指摘している。一方で技術革新の側面は無視できず、新たなビジネスモデルの構築、既存サービスとの連携、資金流通の効率化といった恩恵も想定されている。

金融とテクノロジーが融合することで、より個人主導で柔軟な金融サービスが生まれる可能性も広がる。しかし暗号資産による金融取引がグローバルに広がるにつれ、各国の規制や税務上の基準の差が混乱を招く例も報告されてきている。例えば、一方の国では暗号資産の利用が促進されているのに対し、他方の国では厳しい規制が敷かれていることがある。このため、企業や個人が複数の国や地域を跨いで取引を行う場合、多重課税や税務申告、規制違反のリスクを抱えやすい。適切な知識と情報収集が、透明性の高い金融取引や適正な納税のために重要視されている。

また、インフレや国際送金の利便性、金融包摂といった分野でも貢献が期待されている。特に銀行口座を保有することが難しい人々にとって、暗号資産規格を活用することで、従来の金融機関によるサービスを受けなくても資産管理や決済、送金ができるケースが増えている。こうした現象は、グローバルな金融のあり方そのものへ大きな影響を及ぼそうとしている。一方で見逃せないのが、暗号資産の利用に伴うリスクや課題である。高い価格変動による損失リスク、大規模なシステム障害やネットワーク攻撃による資金流出、投資詐欺やフィッシングといった被害が実際に相次いでいる。

資産としての管理にあたっては、自ら情報リテラシーを高め、信頼性の高い運用や分散管理策、定期的なモニタリングが求められる。さらに、金融・税金・法令の動向についても常に最新情報にアクセスし、柔軟な対応を考えていく姿勢が不可欠である。こうした背景をふまえ、暗号資産は単に新しい投資や決済の手段にとどまらず、金融のパラダイムシフトを象徴する存在とも言える。未来の金融や課税のあり方、国際経済全体の構造を大きく変える可能性を持っている。その可能性を安全かつ有効に引き出すためには、合理的な制度設計や透明性の担保、利用者自身の主体的なリテラシー向上が求められている。

各方面のルールやサービスが進化する中、今後あらゆる分野でその存在感を増していくと考えられている。暗号資産は、情報通信技術と分散型台帳技術(ブロックチェーン)を基盤とし、中央集権的な監督機関を介さずに価値のやり取りや記録が可能となる新しい金融資産である。その取引は高い透明性と追跡性、加えて一定の匿名性も併せ持つことから、資産の効率的な管理が期待される一方で、不正利用やマネーロンダリングといった犯罪リスクにも目を向ける必要がある。このような側面から、各国の政府や規制当局による監督体制が急速に強化されてきた。また、暗号資産は多様な銘柄と激しい価格変動により、個人投資家にとって魅力的な新たな投資機会となっている。

その利用は年齢や居住地に関わらず可能であり、グローバルな資産運用の自由度を高めている。しかし、税制面では未だ議論が続き、暗号資産取引による所得にはキャピタルゲイン課税や所得税が課されるが、国ごとのルールの違いや複雑な取引記録の管理が課題となっている。正確な取引履歴の保存や価格計算が納税時の重要なポイントとされ、自主的な申告体制の整備が重視されている。その一方で、暗号資産には高いボラティリティやシステムリスク、詐欺被害などのリスクも存在する。これらに対抗するためには、利用者の情報リテラシー向上と分散型管理、定期的モニタリングが欠かせない。

ゆえに、テクノロジーと金融の融合が進む中で合理的かつ柔軟な制度設計と利用者の自律的対応が今後の安心・安全な資産運用や経済発展の鍵を握るといえる。暗号資産は金融の新たなパラダイムとして、今後もその影響力を拡大させていくであろう。